|

食道から胃に入り口にあたる噴門部(ふんもんぶ)の締まりが緩いために、胃酸や胃の内容物が食道に逆流して食道の粘膜を傷つけることから症状が出現します。

逆流防止の働きは加齢などにより低下します。 加齢以外の主な原因因子としては食べ過ぎ・胃酸分泌過多・肥満・食道蝉運動の低下・腹圧の上昇などです。 |

|

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.Language

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.|

食道から胃に入り口にあたる噴門部(ふんもんぶ)の締まりが緩いために、胃酸や胃の内容物が食道に逆流して食道の粘膜を傷つけることから症状が出現します。

逆流防止の働きは加齢などにより低下します。 加齢以外の主な原因因子としては食べ過ぎ・胃酸分泌過多・肥満・食道蝉運動の低下・腹圧の上昇などです。 |

|

|

|

生活改善

|

|

暴飲暴食・早食い・食後すぐに横になる。はやめましょう。

○酒・たばこや刺激物(コーヒー・香辛料など)濃い緑茶・炭酸飲料・ビール・枝豆は胃酸の分泌が多くなりやすいので控えるのが良いです。 ○早食いにより胃に中に空気が取り込まれやすくなるためげっぷが生じやすく症状を誘発しやすくなってしまいます。 ○冷たい飲食物は消化管機能を停滞させる原因になりますので控えるか工夫して摂取しましょう。 ○食直後横になるのは胃内容物が容易に逆流しやすい態勢になってしまいます。どうしても横になる場合は、頭部が10~20㎝程度高くする。また、横向きに寝る場合は左側を下にすると解剖学上、噴門部が内容物から離れるため良いです。 ○腹圧を上げないように重たいものを持たない。便秘の解消。ベルトを強く締め付けない。等気をつけましょう。 腹圧が上がると胃が押されて胃内容物が上がりやすくなってしまいます。 |

|

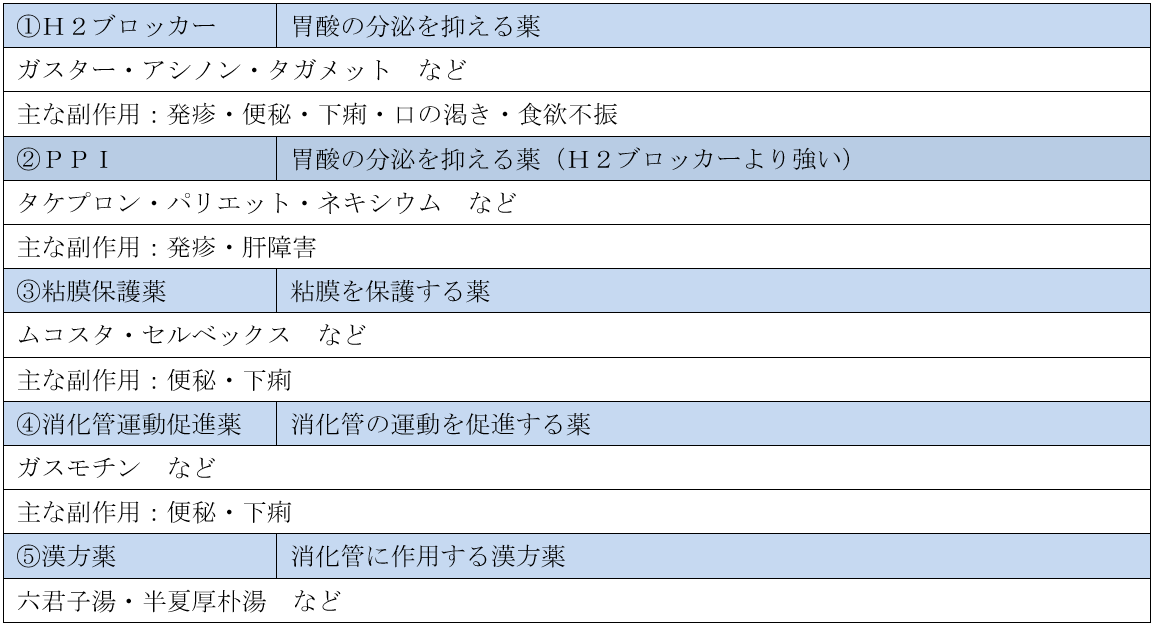

薬物療法

胃薬の主な種類… |

|

|

予後

炎症が軽く、症状がたまにしか起こらない方は症状がある時だけ服薬する治療が行われることがあります。食道にびらんや潰瘍ができている方は症状がなくなった後も、びらんや潰瘍が治るまで薬を飲み続ける必要があります。 現在、使われている薬では、逆流を根本から治すことはできず、生活習慣の改善に努めても、逆流の原因を完全に除くことは難しいためです。こうした方は、薬を飲み続けることで再発を予防する治療(維持療法)を行うことが勧められます。 この場合は、長い期間薬を飲み続ける必要がありますが、再びつらい症状で苦しまないためにも、主治医とよく相談し、治療を続けていきましょう。 |

|